STIFTUNG

WOLFRAM BECK

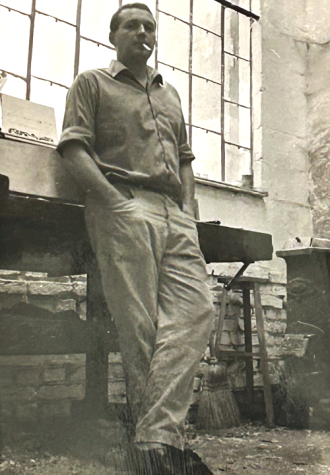

WOLFRAM BECK

Wolfram Karl Richard Beck 30.4.1930 Greiz – 10.1.2004 Berlin

Wolfram Beck war das erstgeborene Kind eines Kaufmanns und einer Kunststickermeisterin. Als 14-Jähriger wurde er im Jahr 1944 aus dem humanistischen Gymnasium zum Flakhelferdienst eingezogen, wo er durch eine Granate schwer verwundet wurde. Er verbrachte längere Zeit im Kriegslazarett, eine Erfahrung, die ihn nie losgelassen hat. Sein Vater fiel 1945 an der Ostfront.

Nach Abschluss einer Drechslerlehre in Greiz setzte er 1948 in den folgenden zwei Jahren seine Ausbildung zum Holzbildhauer an der Schnitzschule Empfertshausen in der Rhön bei dem Bauhausschüler Wilhelm Löber fort. Ein Leben in der DDR war für ihn unvorstellbar. Nach der Zeugnisausgabe ging er zu Fuß über die grüne Grenz in den Westen. Mit harter Lohnarbeit in der Essener Zeche Fritz-Heinrich und im Hamburger Hafen finanzierte er danach den Rest seiner Schulbildung, die er schließlich mit einem „Spätabitur“ abschloss. Eine erste Gelegenheit seinen Unterhalt mit Bildhauerarbeit zu verdienen, ergab sich bereits 1951, als er Exponate für die „Große Gesundheitsausstellung Köln“ gestaltete, darunter Darstellungen des menschlichen Gefäßsystems. Bis 1955 arbeitete er bei Professor Willy Meller in Köln als Bildhauergehilfe.

Von 1955 bis 1960 studierte Beck an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Professor Paul Dierkes. In dieser Zeit schuf er zahlreiche Holzskulpturen, deren Motive er später auch mit anderen Materialien variierte. Sein Studium schloss er mit der Ernennung zum Meisterschüler ab.

Ganz in der Tradition der Holzbildhauerei gestaltete er in dieser Zeit im Auftrag Grabmale. Dazu gehörte die Bestimmung der Form und Proportion der Holz-Stele, des Gedenksteins oder Monuments. Auch der Vorschlag eines Gedenkspruchs oder Bibelzitats und die Auswahl und der Satz der Schrift gehörte traditionell zum Werkumfang.

Nach Abschluss des Studiums erhielt Wolfram Beck Aufträge für Porträt-Büsten für private Auftraggeber sowie Einladungen zur Beteiligung an Ausschreibungen und Aufträge aus dem Programm Kunst am Bau. 1965 erhielt er den Auftrag, den ersten Fernsehpreises Goldene Kamera für den Axel-Springer-Verlag zu schaffen. Der Preis wurde 1966 erstmals verliehen.

Seit 1965 war er mit Bärbel Wendt verheiratet, einer Schauspielerin, die aus einer Unternehmerfamilie stammte. Eine finanzielle Unterstützung durch den Schwiegervater erlaubte es Beck in den kommenden Jahrzehnten, sich seiner Kunst zu widmen, ohne beständig von Existenzängsten geplagt zu sein. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

In den frühen 1970er Jahren lebte und arbeitete er in der Lüneburger Heide. Ab den frühen 80er Jahren lebte die Familie in Berlin und in Tourrettes-sur-Loup in Südfrankreich. Wie viele Künstler vor ihm war Beck auf der Suche nach dem für den Kunstschaffenden perfekten Licht der Provence.

Sein Sohn Arnold Beck starb 1981 mit 13 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Das traumatische Erlebnis stürzte den Vater in eine Sinnkrise. Dieser Verlust setzte die bereits erlittenen Traumata des Verlusts der eigenen Unversehrtheit und des Verlusts des Vaters auf tragische Weise fort. In seinem künstlerischen Schaffen resultierte daraus eine langanhaltende Auseinandersetzung mit dem Thema des Übergangs vom Leben zum Tod, zunächst noch figürlich, dann in völliger Abstraktion. Beck kann den Vertretern der konkreten Kunst ab 1960 zugeordnet werden. Den Skulpturen aus Stahl, Plexiglas, Bronze und Stein gingen präzise Entwürfe voraus, die künstlerisch und qualitativ für sich stehen.

Im Jahr 1982 wirkte Beck im Rahmen der Strawinsky-Tage in experimenteller Weise mit dem Dirigenten Hugo Käch und den Berliner Philharmonikern in dem Versuch zusammen, „Musik zu verbildlichen und Skulpturen zu vertonen“.

In den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens zog sich Beck zunehmend von seiner Umwelt zurück, um sich im ehemaligen Atelierhaus von Louis Tuaillon in Berlin-Grunewald ganz der Kunst zu widmen. Allen Skulpturen gingen unzählige präzise Skizzen und Motivvariationen voran. Zu den dominierenden Materialien in seinem Schaffen wurden Stahl, Plexiglas, Bronze und Stein. Frühwerke, die in Gips und Holz entstanden waren, wurden entsprechend übersetzt.

Wolfram Beck starb am 10. Januar 2004 im Alter von 73 Jahren in Berlin. Beigesetzt wurde er im Erbbegräbnis Wendt auf dem Friedhof IV der Jerusalems- und Neuen Kirche an der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg. Dort erinnert eine Inschriftentafel aus Metall an ihn.

Zu Beginn seiner Schaffenszeit fertigte Beck große organische Holzarbeiten, Porträtbüsten und Torsi aus Beton und Bronze, gefolgt von konstruktiven Holz- und Edelstahlarbeiten. Später arbeitete er mit Acrylglas, Styrodur und zuletzt Naturstein. Seine Werke zeichnen sich durch äußerst präzise Formen aus.

Auch seine sehr farbige und großflächige Malerei zeigt exakte Formen und erinnert an Architektur und zweidimensionales plastisches Werk.

Beck verlieh seinen Werken keine Titel und signierte Zeichnungen in den späteren Jahren nicht mehr, Gemälde signierte er nie. Ihn irritierte, dass eine Signatur die präzise Komposition störte und schwungvolles Signieren erschien dem hoch sensiblen zurückhaltenden Künstler als befremdlich.

BETRACHTUGEN ZUM WERK, von Axel Bauer

Der Nachlass stellt uns vor ein Gesamtwerk eines enorm produktiven Künstlers. Wir sehen Skizzen von Plastiken, die Plastiken selbst – und dann wieder Variationen dieser Plastiken in anderen Materialien. Wolfram Beck hat sich buchstäblich abgearbeitet an seiner Kunst, hat Wege gesucht, Materialien in Form zu bringen und in Formen. In fast jeder Skizze, jedem Bild, jeder Plastik erkennen wir den peniblen Handwerker, den Sculpteur im besten Sinne.

Es ist kein Wunder, dass viele Zeitgenossen Becks seine Arbeiten immer in der Nähe der Architektur verorteten: Korrekte Perspektive, klare Formen, mehrseitige Ansicht, Räumlichkeit und Wirkung im Raum.

Aber noch etwas ist in seinem gesamten Werk erlebbar. Die Nähe zum Handwerk, der Perfektionismus in der Ausführung – sowie die Abneigung gegen eine simple Deutung.

Seine Werke umfassen zunächst große organische Holzarbeiten, Portraitbüsten und Torsi aus Ton und Stein. Das Räumliche ist hierbei sehr präsent aber noch weich. Als organisches Motiv variiert er Vogelschwingen bzw. Flügel bis hin zu einer abstrakten, spannungsreichen Form oder als abstraktes Flügelpaar, auf das er in seinem Spätwerk auch mit den ausgebreiteten Armen des Jesus am Kreuz Bezug nimmt.

In der mittleren Schaffensperiode (ca. Ende der 60er Jahre) kehrte Beck thematisch zu seinen bildnerischen Anfängen zurück. (Die große Gesundheitsausstellung Köln bot ihm 1951 die Gestaltung einiger Exponate an, insbesondere die komplette Darstellung aller Gefäße des Menschens). In diesen Jahren variiert er die damaligen Motive in Anlehnung an zoologische Lithografien von z. B. Ernst Häckel.

Vielleicht kristallisierte sich in dieser Episode auch ein anderer Haupttopos in Becks gestalterischem Wirken heraus – er wollte Zusammenhänge begreifen – und begreifbar machen. Viele Arbeiten dieser Zeit beschäftigen sich auch mit Mechanik und Elektronik. Scheinbar spielerisch werden Bauteile miteinander verbunden und können vom Betrachter durch Antriebe oder mit der Hand bewegt werden. Die Faszination der exakten Wissenschaften für den Sucher und Forscher, der hier „zwischen den Stühlen“ sitzt. Genauigkeit war ihm mindestens genauso wichtig wie die Wirkung seiner Arbeiten.

Daneben gestaltet er in dieser Episode farblich akzentuierte klare und fragil anmutende Skulpturen aus Metall und Acryl. Er entfernt sich vom warmen erdigen Holz, der Organik und übersetzt die Leichtigkeit der Schwingen in schwerelos wirkende Materialien. Acrylglas und hochpolierte Metalloberflächen schaffen Transparenz. Mittels technischer Bauteile soll die Physik ein Loslösen ermöglichen – ist es ein Erlösen? Zugleich verlangt die Proportion immer Standfestigkeit. Der Sockel ist immer mitgedacht.

Das Hauptmerkmal aller Werke (nicht nur dieser Schaffensperiode) ist die äußerst präzise und sorgfältige Be- und Verarbeitung der verschiedensten Materialien. Jedes Motiv findet sich in Skizzen, Gemälden, plastischen Modell und auch in den Skulpturen wieder. Man gewinnt den Eindruck einer schier unendlichen Formen- und Motivvielfalt, die erst auf den dritten und vierten Blick die Bezüge und inhaltlichen Zusammenhänge offenbart.

Er wird in der Malerei immer größer und großflächiger. Plastisch schafft er eine sehr große Zahl an Entwürfen. Besonderes Augenmerk legt er auf präzise Formen. Insbesondere die farbige und großflächige Malerei zeigt diese Exaktheit und erinnert an Architektur und zweidimensionales plastisches Werk.

Weit mehr als die bildende Kunst der Antike und der Moderne findet er in der Architektur sein künstlerisches Gegenspiel. Betrachtet man viele Bilder von Beck, so entdeckt man eine räumliche Tiefe, die das Gemälde wie ein Abbild einer Skulptur oder den Entwurf für eine Skulptur erscheinen lässt, weniger als Vorstufe, sondern mehr als einen zweidimensionalen Zwilling. So assoziiert die bildhafte Räumlichkeit oft Architektonisches. Es ist die Sprache der Architekten des Castel del Monte, der Abbaye du Thoronet, die Sprache von Barlach und Le Corbusier, die ihn begeistert und die er sprechen möchte und nicht weiß, ob er genügt.

Nach dem Tod seines Sohnes im Jahr 1981 – gibt es zur Verwunderung aller keinen Bruch in der Produktivität des Künstlers. Aber wir können eine Änderung der Motivlage wahrnehmen. Das Thema Jesus am Kreuz und „Flügel“, das schon immer als sein Echo auf die Kunsthistorie mitschwang, nimmt von dieser Zeit an sehr großen Raum in seinem künstlerischen Wirken ein. Als bibelfester Agnostiker und an Mythen geschulter Skeptiker versucht Beck das zentrale Versprechen der Religionen in Bilder zu übersetzen – die Erlösung durch den Tod, den Übergang in eine hoffentlich bessere Welt.

Beck variiert in seinem Spätwerk dieses Thema vielfältig. Das „Tor“ zur anderen Welt wird geradezu zu seiner Obsession. Vielleicht, weil er gehofft hat, mit seiner Kunst hinter die Kulissen des Todes sehen zu können, vielleicht weil er eingesehen hat, dass das weltliche Begreifen eben an diesem Tor endet.

Aber Beck hat uns durch dieses Spätwerk, durch die verschiedenen Perspektiven auf den Tod und den Übergang, seine Sicht auf das Leben überliefert. Dass trotz aller Hindernisse, jeder durch dieses Tor gehen muss. Und er trotz Misanthropie und Depressionen das Leben liebte und den Tod der Anderen nicht akzeptieren konnte.

ZUR ERÖFFNUNG DER RETROSPEKTIVE 1997, von Astrid Kuhlmey, Deutschlandradio Kultur

Der Augenblick, in dem ein Künstler seine Arbeit öffentlich macht mit der er lange, manchmal quälend, oft auch leidenschaftlich und freudvoll alleine zugebracht hat, deren Entstehen er zweifelnd oder spannungsvoll verfolgt hat, dieser Augenblick hat ein hohes Maß an Preisgabe der eigenen Biografie, so daß ich jede Beklemmung gut nachvollziehen kann. – Zumal Wolfram Beck jemand ist, dem es an quicker Leichtigkeit, belanglosem Umgang und dahergesagter Nettigkeit so ganz und gar mangelt. – Seinen Entscheidungen geht ein langes Für und Wider voraus.

Darum ist es für mich – so ehrlich bin ich nicht ohne Bangen- so einfach nicht, über ihn, über seine Arbeit, einige Worte“ zu sagen. Denn Wolfram ist heikel, hört sehr genau zu, wird über jeden Halbsatz länger nachdenken, als es mir vielleicht lieb ist, hoffentlich nichts mißverstehen und ganz sicher tiefer gehen, als es mir hier gelingen kann.

Damit denke ich schon, einen prägnanten Punkt seiner künstlerischen Biografie angedeutet zu haben: es ist die eher schwerblütige Landschaft, die ihn als junger Mann prägte, eine Region, so will mir zumindest scheinen, die eher kantige Naturelle entläßt, deren Gradlinigkeit kein ethisches Taktieren zuläßt, der dabei immer eine Sehnsucht nach unbeschwerter Leichtigkeit in sich verbirgt und die Wolfram in der südfranzösischen Region deutlich empfindet.

Er sehnt sich nach den durchscheinenden Himmeln in Tourrettes und hat dort das flimmernde Grau preußischer Areale im Kopf. Kommen und Gehen, Bleiben und Verlassen – dieses ständige Koordinatensystem unseres Lebens.

Befragt, ob diese Klimazone – und damit ist beileibe nicht die pure Meteorologie gemeint – ob diese Atmosphäre so unterschiedlicher Ausstrahlungen ihn in seiner künstlerischen Arbeit beeinflußt, kam ein für mich erstaunlich spontanes NEIN.

Mich hat es zumindest gewundert. Ich will es ihm abnehmen und beginne trotzdem ein wenig zu zweifeln.

Denn sind die samtigen Pastellkreidezeichnungen, die eleganten, aber spröden Arabesken mancher Formen ohne das belebende Leuchten mittelmeerischer Sonnentage zu denken? Mir fällt es schwer, diese Erfahrung aus seiner Kunst auszuschließen.

Nun bin ich, das Biografische streifend, zu dem gekommen, was uns hier in so angenehmer Ausgewogenheit umgibt.

Einige große Bilder, kaum Plastisches – obwohl es Wolfram Beck obsessiv beschäftigt – vor allem aber Zeichnungen, jenes Genre der bildenden Kunst, dem man bekanntermaßen die größte Intimität nachsagt.

Kein Druckvorgang steht zwischen Idee und Ausführung, die Unmittelbarkeit hat mitunter die Fragilität und Nähe einer Tagebuchnotiz, deren Aura man nicht ohne Strafe berührt. Man hat auch, wenn man sich eingeladen fühlt, die Vertrautheit eines Gespräches. – Also gehört Mut dazu, diese „Schriftzüge“ zu offenbaren.

Was habe ich gelesen?

Keine Geschichten, schon gar keine Aphorismen.

Aber da ist diese eindringliche Achtung vor der Form – vor der sauberen Form – die Lust an der Variation, der Tiefe abgewonnen wird, die Nobless des Einfachen. – Kein Dekor, nur ab und an edle Arabesken – seltene Momente des zeichnerischen Übermuts, die jedoch auch darin streng in der Ablehnung von Bizzarrerien sind. Dabei scheint mir diese Klarheit blitzartig auch mit dem doppelten Boden zu arbeiten. Dann nämlich, wenn deutliche geometrische Formen zu Labyrinthen werden, seltsam schwerelos in einem unendlichen Raum schweben oder sich zu Türmen fügen, deren Stabilität trügerisch ist. Das sind, wie gesagt, keine Geschichten. Das ist die pure Form.

Auch die Kunst der Fuge ist mathematisch begründbar – wer aber begründet ihre Spiritualität?

Als ich Wolfram fragte, wann er sich eigentlich vom Figürlichen, dem visuell vertrauten Gegenständlichen gelöst hätte, kommt es zu dem bei ihm so bekannten Nachdenken.

Später weiß er genau, daß er schon an der Hochschule beides tat:

das Porträt, der Akt entstanden – im guten Sinne traditionelle Formfindungen – und gleichermaßen hat ihn das Alphabet der Geometrie gereizt, das Konstruktive, die Logik von Formen, ihre vielfältigen Beziehungen.

Da ist die Lust aber auch das Drama der Präzision, der Genauigkeit, des soliden Handwerks und der Tiefe.

Nichts tut er leichthin, immer sucht Wolfram den komplizierten Weg.

Wo viele von uns längst eine Antwort haben, bohrt er noch lange nach, legt nichts ad acta. So geht er auch mit seinem künstlerischen Material um, so nähert er sich dem Zeichenpapier.

Das ist kein leichtes Leben – keine schillernde Vita als Lebenskünstler.

Schauen wir uns, das Konstrukt von Linien, feinsten Strichstrukturen und sich ausbalancierenden Formen an. Metallfarben, Pastellkreide, Bleistift – Blau, Schwarz, Weiß, Gold, Grau.

Langsam sich intensiv entwickelnde Chiffren.

Steigen und Fallen sind assoziierbar, der Kampf zwischen Masse und Leichtigkeit. Die Kontraste von Schwarz und Weiß werden selten in aller Heftigkeit beschworen, sondern zumeist nachdenklich erkundet.

Und die Zeichnungen zeigen noch etwas: die Scheu, ja beinahe Panik vor der großen Geste. Obwohl doch heute die zumeist nur etwas bringt…

Aber wem und was?

Diese Blätter, um uns herum, fein gerahmt, mit edlem Passepartoutraum umgeben, sind von regelrecht anachronistischer Stille. Sie wollen weder bluffen, noch bauen sie auf den geringsten Effekt oder trauen dem exhibitionistischen Trieb der Selbstdarstellung, der den meisten Künstlern so leicht gelingt.

Wolfram scheint sich hinter seinen minimalistischen Bildzeichen regelrecht zu verschanzen. Wir sollen ihm möglicherweise nicht zu nahe kommen und erahnen ihn in seinen Arbeiten vielleicht doch mehr als er glaubt, als er es möchte?

Aber vielleicht ist das eine Irrtum…

Da ist sein Rückzug aus dem, was die meisten von uns als Welt zu erleben glauben. Ein bißchen erinnert mich Wolfram mitunter an Diogenes in der Tonne.

Dort war seine Welt, seine Tiefe, seine Wahrheit. Und wer wollte sie ihm streitig machen, denn kann ich meine Realität als die wirkliche begründen? Dieses Abwenden von der Äußerlichkeit gibt womöglich die Kraft zu geistigen Erkundungen, braucht keine maximalistischen Ausbrüche, sondern erprobt das innere Wesen von Formen, Dingen, Zeichen. Es scheint wie eine Konzentration auf die Mitte, das Eigentliche, das was ihm wesentlich wurde.

Das mag Bescheidenheit sein, aber nicht die, deren Kleinmut den Atem nimmt, die sich bescheidet, ohne Idee ist. Ich denke da eher an jene heute fast altmodische Ehrfurcht vor dem Maß.

Und Noblesse erklärt sich – so konnte ich jedenfalls beobachten- keineswegs durch die Quantität.

Oder ist diese fast manische Konzentration der Form eine Art Flucht? Dieses Sich-Zurückziehen käme Wolframs Wesen nahe.

Auch dies eine Probe auf’s Exempel, seine Variationen zum Thema.

Eine Frage – und viele Antworten sind möglich. Für ihn ein schier unerschöpfliches Feld, in dem er bis zur Erschöpfung wandert. Auch ein weite wie Fontane seinen Briest melancholisch sagen läßt. – Denn nie wird ihn die letzte Antwort, die gefundene Form zufrieden machen.

Das treibt, macht auch rastlos und gibt letztlich erst in der Einsamkeit des Ateliers Ruhe. – Da kreis er um die Form, denkt eventuell manche Zeichnung als größere, plastische Prägung weiter – aus edlem Material, ohne dekorative Zugeständnisse.

Die meisten der Bilder, die als Variationen zu einem Thema begreifbar sind, bauen nicht auf dramatische Prozesse, ganz leise, allmählich deuten sie nacheinander Wandlungen an – ein wenig erinnert das an Wolframs insistierendes Nachfragen, wenn ihm ein Sachverhalt nicht plausibel ist, er unangemessene Schludrigkeit vermutet.

Aber Veränderungen sind eben nicht leichthin zu haben – schon gar nicht für sein Denken und seine Kunst.

Nun habe ich einige meiner Gedanken und Empfindungen formuliert, ob sie ihm und seiner Arbeit adäquat sind, wird er allein beurteilen können. Vielleicht wird er sich an manchen Sätzen reiben, in Widerspruch treten – es würde mich nicht wundern. Es paßt zu ihm. Ich erwarte es.